黄河三角洲的夏日,风裹挟着泥土与芦苇的气息,也送来吕剧婉转的唱腔。作为山东最具代表性的地方戏曲之一,吕剧承载着黄河流域的民俗记忆与文化基因。7月14日,曲阜师范大学 “小海螺” 青春志愿服务队的实践队员,正是带着探寻非遗传承密码的初心,走进东营市吕剧博物馆,通过实地研学、互动体验与深度访谈,旨在解码传统戏曲的当代生命力,为非遗传承注入青春思考。

曲韵初识:博物馆里的时光交响曲

踏入博物馆展厅,吕剧的经典唱腔萦绕耳畔。东营市吕剧博物馆馆长以深厚的专业积淀,为队员们揭开吕剧艺术的神秘面纱:“吕剧源于黄河岸边的生活土壤,从‘坐腔扬琴’的民间小调,到新中国成立后走向专业舞台,每一步都镌刻着百姓的智慧与时代的印记。” 馆长驻足于 “吕剧发展史” 浮雕长廊前,以生动的讲述串联起百年来吕剧从田间地头走向艺术殿堂的流变历程。

展柜中陈列的《王小赶脚》早期手抄剧本、上世纪戏班的演出戏箱,在馆长的解读下化作鲜活的文化符号。实践队员们认真记录讲解要点,围绕“民众对吕剧的认知程度”展开即兴调研。队长刘欣然还尝试戏台旁的简化戏服,在舞台上体验了经典唱段,切身感受到传统戏曲的奇妙。

图为馆长为实践队员讲解吕剧的发展历程。刘欣然 供图

解码庄户:泥土里生长的文化年轮

东营市现存庄户剧团超 200 家,年均演出逾 3000 场次,题材涵盖乡村振兴、家风传承等现实主题。这些扎根乡土的剧团,既是吕剧传承的 “毛细血管”,也是文化自信在基层的生动体现。广饶县刘集乡剧团用方言俚语演绎百姓故事,将传统戏曲与现代生活巧妙融合。展柜中泛黄的演出账本记录着 “王家村庙会三场”“李家庄红白喜事助兴” 等演出信息,村民自制的简易道具则见证了剧团 “从群众中来,到群众中去” 的生存智慧。实践队员与馆长的交流得知,如今庄户剧团正通过直播吸引年轻观众,让这门传统艺术在新时代焕发活力。

物语无声:老物件中的吕剧生命史

步入 “高家班” 复原场景,褪色的戏服、布满裂纹的竹板乐器与墙上的黑白演出照片构成了立体的历史图景。这些老物件承载着吕剧艺术在艰难岁月中的生存印记 —— 上世纪物资匮乏时期,高家班的艺人们全靠肩扛道具走村串户,在农家院落临时搭台演出,以最朴素的表演延续着文化火种。

实践队员们触摸着斑驳的戏箱,透过这些实物遗存,能清晰感知到 “挑担走四方” 的艰辛历程:艺人们用扁担挑起戏服、道具与简易化妆工具,在黄河沿岸的村镇间辗转奔波。这种扎根乡土的生存方式,让队员们深刻认识到,吕剧不仅是一种舞台艺术,更已成为深深融入民间的文化基因,其生命力正源于与百姓生活的紧密联结。

图为吕剧表演的老物件。刘欣然 供图

荣耀与沉思:破茧之路的星光与荆棘

步入荣誉展厅,金质奖牌、国家级非遗证书在灯光下熠熠生辉。展厅通过实物与文字史料,系统呈现了吕剧艺术在创新中发展的轨迹:经典剧目《孙武》的成功 “破圈”,背后是长达十年的剧本打磨与舞台语汇革新;现代剧目《老屋》收获的广泛赞誉,则源于将乡村振兴主题与传统戏曲框架的深度融合。

展厅中央的对比展陈尤为醒目:戏台上的现代化设备与玻璃柜中泛黄的戏本形成时空对话,直观诠释着传承的本质 —— 并非对老物件的静态守护,而是让艺术基因在新时代焕发活力。实践队员停在 “数字化传承项目” 展板前,一组数据令人瞩目:吕剧相关短视频播放量已突破亿次。这些鲜活的案例让队员们深刻体会到,传统艺术的涅槃重生,既需要坚守薪火相传的初心,更离不开勇于破茧的创新勇气。

图为东营市吕剧团所获的卓越成就。刘欣然 供图

青春对话:非遗基因的创新密码

参观尾声,馆长与实践队员们在戏台前驻足。队长刘欣然率先提问:“现在很多年轻人觉得吕剧离自己太远,您认为该如何拉近这种距离?”馆长笑着回应:“其实吕剧从来都与青春有关,当年《李二嫂改嫁》里追求自由的精神,打动的正是年轻观众。现在我们要做的,是找到传统与21世代的共鸣点。”她表示,博物馆正携手多所学校开展“戏曲进校园”“非遗文化微课堂”等活动,并期待能以短视频、文创设计等创新形式激活吕剧基因,助力吕剧“出圈”。馆长寄语道:“非遗不是博物馆里的标本,而是等待你们续写的诗篇。期待你们成为传统文化的‘摆渡人’,让吕剧在21世代心中生根发芽。”

此次吕剧文化探寻之旅,既是实践队员对传统文化的深度体悟,更是新时代非遗活化的一次生动实践。从庄户剧团的泥土芬芳到现代舞台的璀璨光芒,从老物件的岁月沉淀到短视频的创新表达,吕剧艺术在青春力量的赋能下,正绽放出跨越时空的生命力。(通讯员 薛佳佳)

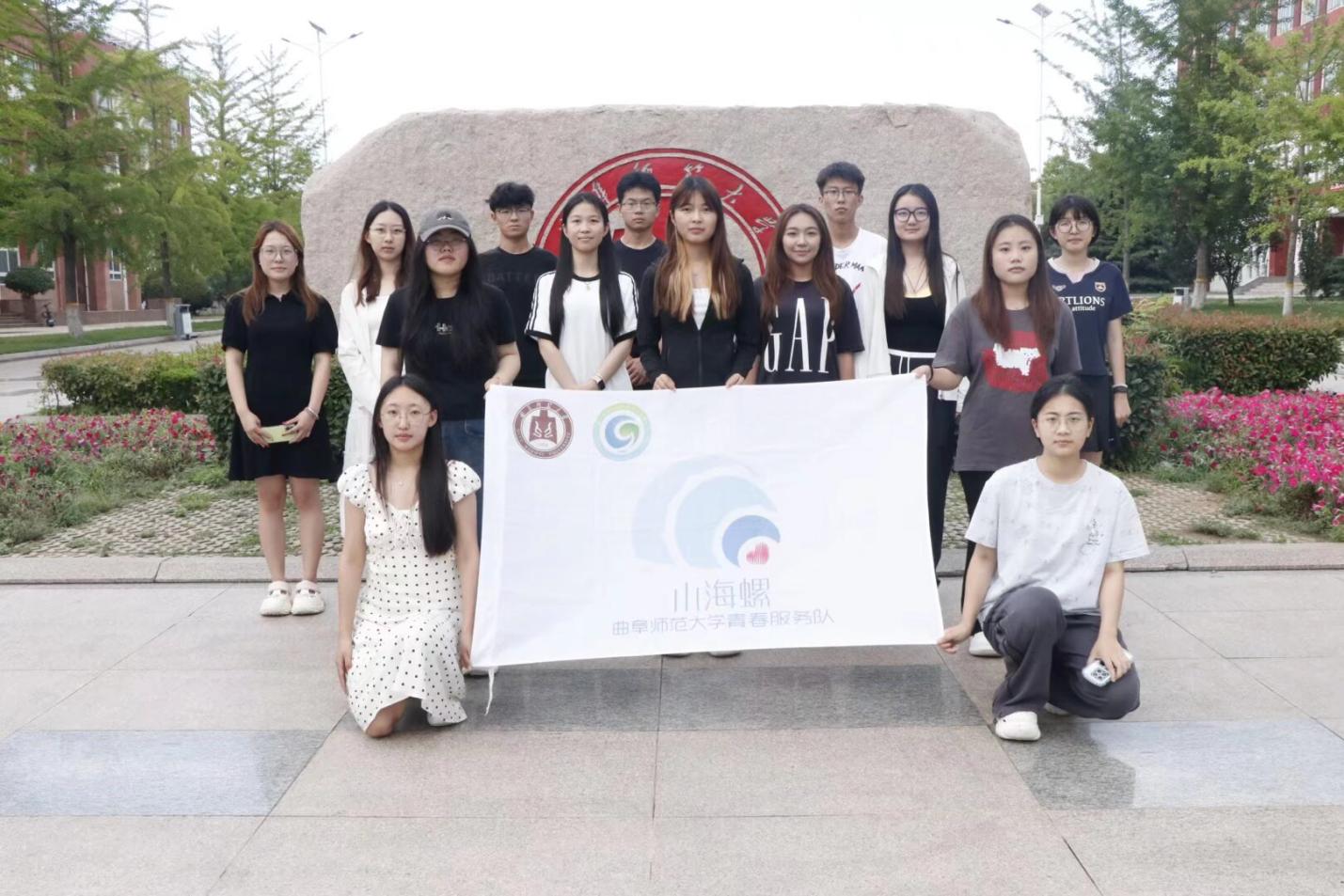

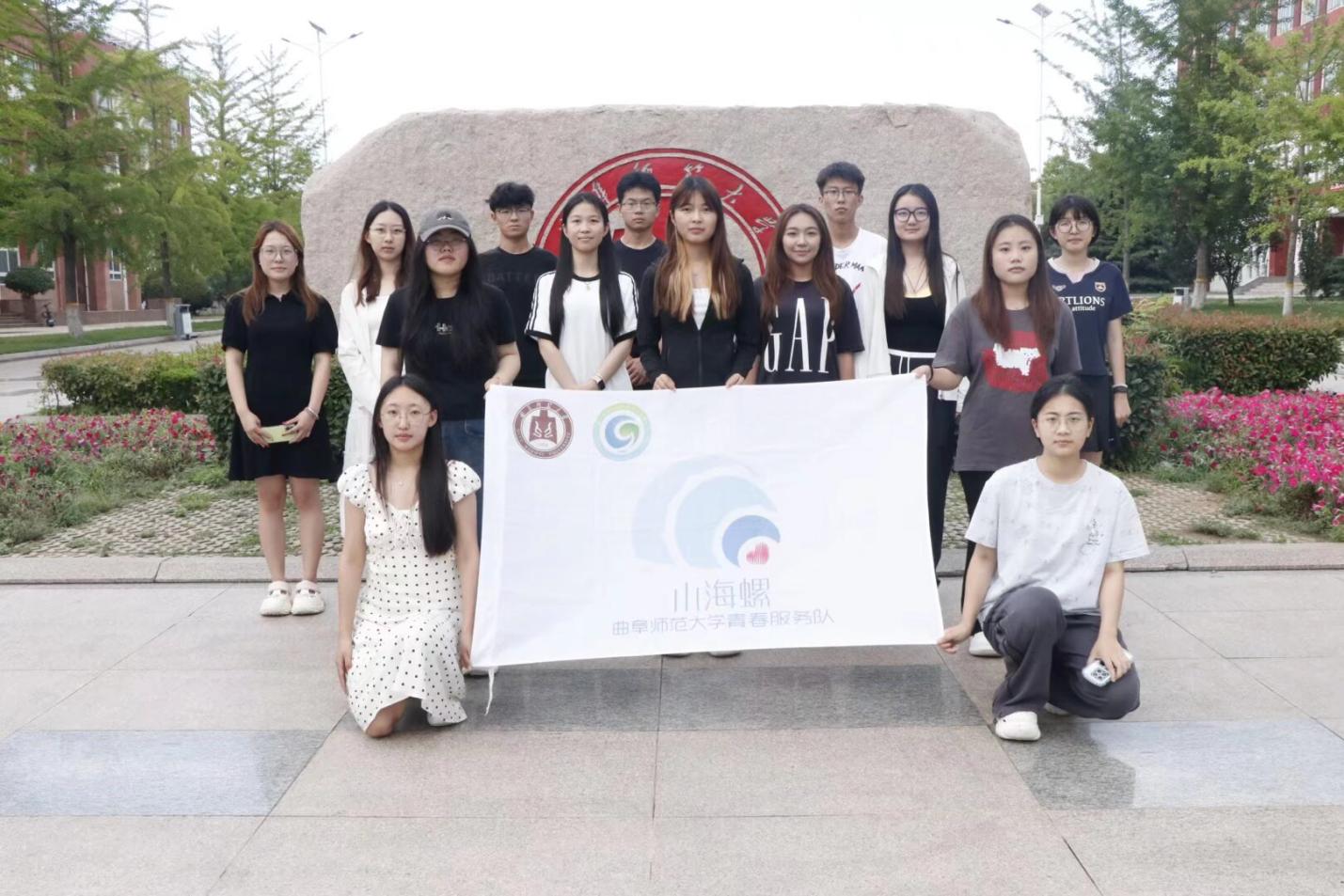

图为“小海螺”青春志愿服务队全体实践队员合影。刘欣然 供图

(责任编辑:土火)